民法典对我国担保法律制度进行了重大修改和完善,最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》(以下简称《司法解释》)是在对原担保法司法解释等在内的与担保有关的10个司法解释进行梳理、清理、吸收和完善的基础上制定的,主要对担保的从属性、保证人范围、保证方式的认定、保证期间与诉讼时效的衔接、共同保证人之间的关系、抵押财产转让、动产抵押制度等方面进行了新规定。

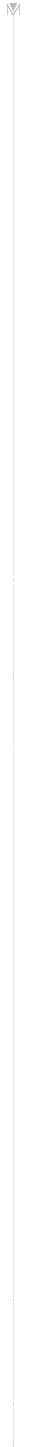

一、不得担任保证人的情形

民法典第683条对不得作为保证人的主体范围进行了规定,较原《担保法》第9条列举式的规定,民法典对主体根据性质进行了区分,同时与民法典总则中的概念进行了衔接。《司法解释》第5条、第6条亦有细化规定。以公益为目的的非营利法人、非法人组织原则上不得为保证人。

民法典第97条规定,有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起,具有机关法人资格,可以从事为履行职能所需要的民事活动。据此,机关法人只能从事为履行职能所需要的民事活动,显然,担保不属于为履行职能所需要的民事活动。但本条又规定了例外情形。目前,我国吸收外国政府或者国际经济组织贷款后,即将这些贷款按项目转贷给地方政府或者有关部门特定项目使用。由于这些贷款多用于交通运输、能源、环保等基础项目,资金需求量大,不盈利或者盈利有限,单靠项目使用单位无法偿还贷款,也没有单位或者个人愿意为这些项目作保证人,所以在此问题上形成了独特的还款和担保方式。

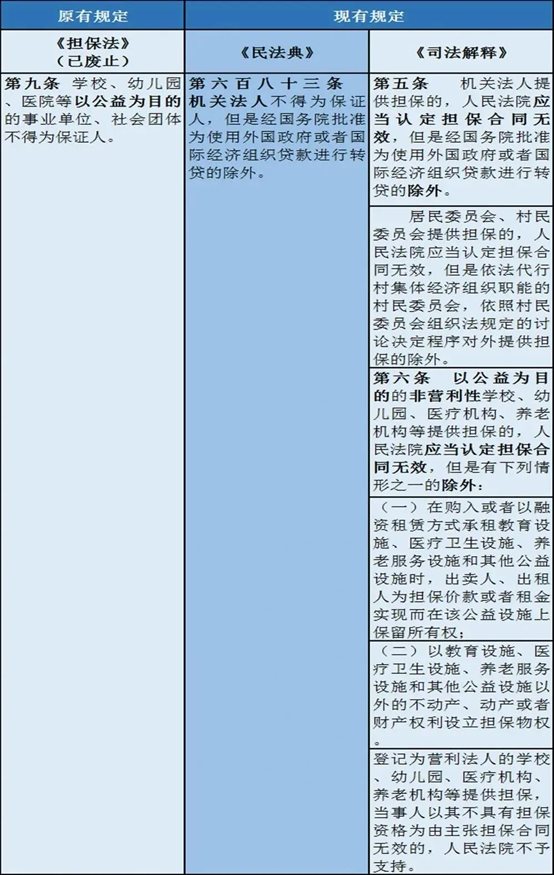

二、保证方式未约定或约定不明时的推定,由原“连带保证”改为“一般保证”

保证合同对保证方式没有约定或者约定不明确时,《民法典》第686条将保证方式推定为“一般保证”,与原《担保法》规定的“连带责任”截然相反。(见下图)

相对于连带保证,一般保证的保证人享有先诉抗辩权,即在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,有权拒绝向债权人承担保证责任。可见,《民法典》关于保证方式的推定规则更为倾向保护保证人利益。

区分保证方式对于债权人以及保证人具有至关重要的意义。对于债权人而言,应当在保证合同中明确约定保证方式,如需保证人承担连带保证责任的,务必明确约定保证方式为“连带保证”。对于保证人而言,则应当清楚了解在保证方式未约定或约定不明时,享有“先诉抗辩权”。

三、保证期间及保证债务诉讼时效

(一)保证期间约定不明的,由2年调整为6个月

保证期间,是确定保证人承担保证责任的期间。《民法典》第692条将约定不明的保证期间由2年调整为6个月,与未约定保证期间的情形保持一致。(见下图)

《民法典担保制度解释》第32条规定,保证合同约定保证人承担保证责任直至主债务本息还清时为止等类似内容的,视为约定不明。

《民法典》缩短约定不明情况时的保证期间是出于“消除隐形担保及过度担保”的初衷,体现了对于保证人的倾向性保护。

债权人为保障债权的实现,应关注保证期间的约定,尽可能约定明确的保证期间,在未约定保证期间或者约定不明的情形下,应当及时依法行使权利。

(二)一般保证的诉讼时效起始日期由“判决或者仲裁裁决生效之日”修改为“保证人拒绝承担保证责任的权利消灭之日”

《民法典》第694条将一般保证的诉讼时效的起始日期修改为“保证人拒绝承担保证责任的权利消灭之日”。原《担保法》及《担保法解释》规定一般保证的诉讼时效起始日期为“判决或者仲裁裁决生效之日”。

本条款修改的原因在于,根据原《担保法》及《担保法解释》的规定,在判决或裁决生效后到保证人先诉抗辩权消灭前,债权人事实上无权请求一般保证人承担保证责任,而这显然不符合诉讼时效的制度本意,无疑减损了债权人的时效利益。

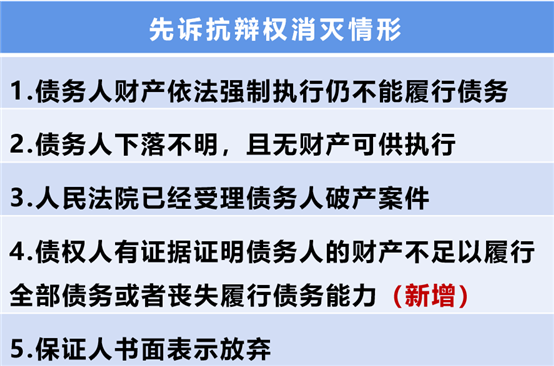

关于“先诉抗辩权消灭”的认定,《民法典》规定的第687条第2款在原《担保法》及《担保法解释》基础上进行了调整和完善。(见下图)

四、新增共同担保人之间享有内部追偿权的情形

针对混合共同担保人之间的内部追偿权问题,实务中一直存在争议。原《担保法解释》对混合共同担保人内部追偿权持肯定态度,随后出台的原《物权法》对此态度不明,直到《九民纪要》彻底否定了混合共同担保人内部追偿权。

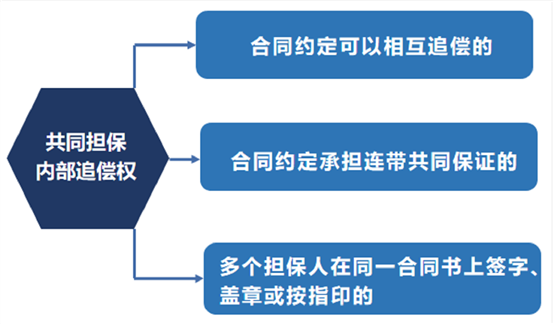

《民法典》配套实施的《民法典担保制度解释》则回应了各界对于共同担保追偿权问题的关切。其中《民法典担保制度解释》第13条,对于共同担保(两个以上第三人提供担保时),在三种情形中,担保人之间享有内部追偿权。(见下图)

五、新增公司提供担保时,债权人应当审查公司决议

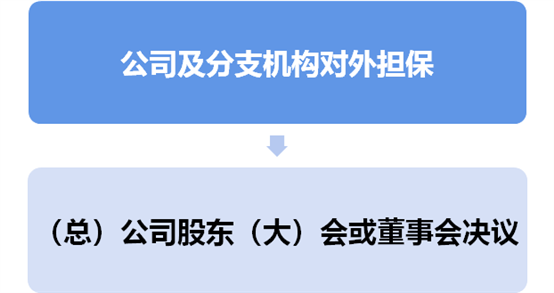

(一)公司提供担保,债权人应当对公司的决议进行审查

根据《民法典担保制度解释》第7条,公司的法定代表人越权担保,担保合同仅在相对人为善意时对公司发生效力。相对人善意的判断标准在于相对人在签订担保合同时,是否尽到了对公司决议的审查义务;《民法典担保制度解释》第11条规定分支机构对外担保时,债权人负有审查总公司决议的义务。(见下图)

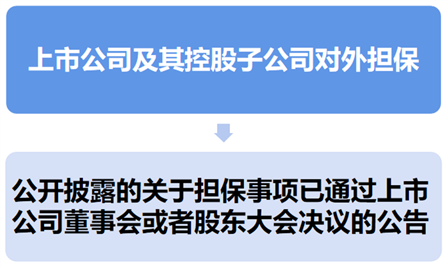

(二)上市公司及其控股子公司提供担保,债权人应当审查上市公司披露的关于批准担保事项的公告

《民法典担保制度解释》第9条新增规定,对于上市公司及其控股子公司,债权人应当审查上市公司披露的关于批准担保事项的决议。也就是说,上市公司及其控股子公司的对外担保除了要经过董事会决议或股东大会决议外,还应当公开披露。

该规定是为了解决实践中上市公司法定代表人越权签订担保合同,导致上市公司资产被掏空,严重损害中小投资者利益的问题。(见下图)

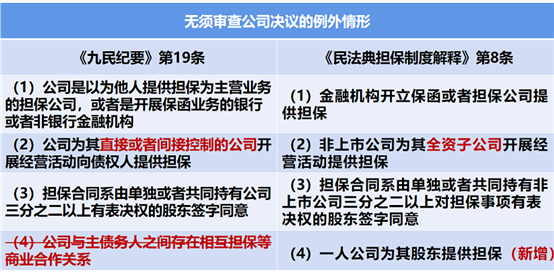

(三)无须审查公司决议的例外情形

《民法典担保制度解释》第8条规定了债权人无须审查公司决议的例外情形,包括:

(1)融机构开立保函或者担保公司提供担保;

(2)公司为其全资子公司开展经营活动提供担保;

(3)三分之二以上表决权的股东在担保合同上签字同意。

上市公司对外提供担保,不适用第(2)项、第(3)项的规定。

相对于《九民纪要》第19条规定,《民法典担保制度解释》第10条新增了一人有限责任公司为其股东提供担保,债权人无须对公司股东决定合理审查的情形。

同时,《民法典担保制度解释》缩限了无须审查内部决议的例外情形:其一,将关联担保中公司“直接或间接控制的公司”修改为“全资子公司”;其二,删除了“公司与主债务人之间存在相互担保等商业合作关系”的情形。(见下图)

六、新增股权让与担保中,债权人不与其他股东承担瑕疵出资连带责任

《民法典担保制度解释》第69条规定,股权让与担保中,公司或者公司的债权人以股东未履行或者未全面履行出资义务、抽逃出资等为由,请求作为名义股东的债权人与股东承担连带责任的,人民法院不予支持。该条款实际上是肯定了让与担保的担保本质,而非真正意义上的受让股权,既尊重了立法者原意,又保护了债权人不因接受担保而利益减损。

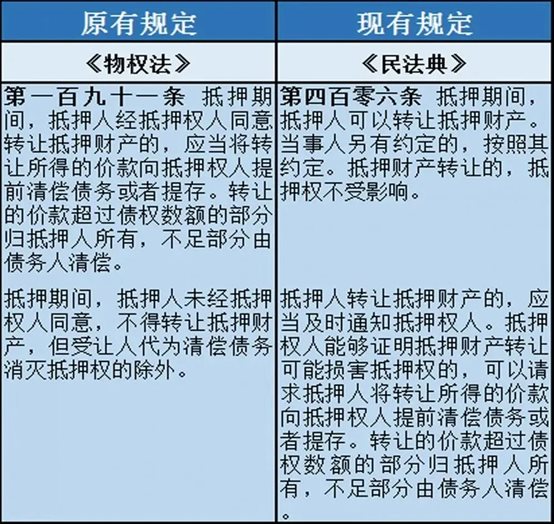

七、抵押财产可以转让

民法典第406条对《物权法》第191条作出了重大修改,规定抵押期间抵押人转让抵押财产不再需要抵押权人的同意。但此属于任意性规定,且抵押财产的转让不影响抵押权的行使。